Notizbuch und Skizzenbuch

Notizbuch

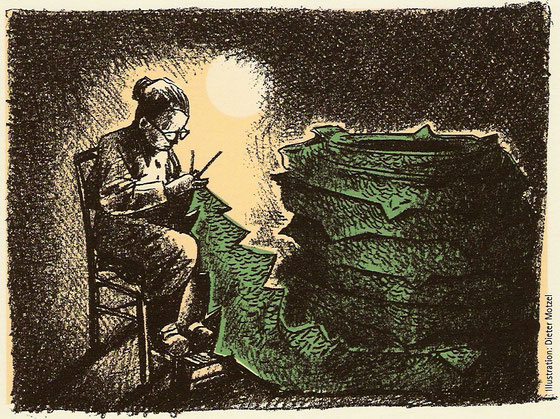

Es ist unumgänglich geworden, in jeder noch so kleinen Buchhandlung oder einem Schreibwarengeschäft, über den vor der Kasse aufgebauten gigantischen Ständer voller Notizbücher zu stolpern, der sich ungünstig in den Weg stellt. Ein feiner Anachronismus in der Welt elektronischer Kurzmitteilungen. Der deutliche Eindruck war: wer sich noch vor Jahren außerhalb des Fachhandels auf der Spur nach einem popligen Notizbuch befand, konnte sich nur entscheiden zwischen Diddl-Maus-Umschlag oder Pokemon-Augenaufschlag-Umschlag. Als Alternative blieb das linierte Schulheft von Brunnen. Von Moleskins oder ähnlichem war zumindest flächendeckend nichts zu bemerken. Hier hat sich einiges getan, und es ist schick geworden, ein solches Objekt zu besitzen. Ob es denn auch genutzt wird, ist eine andere Frage, die sich jeder Besitzer selbst beantworten kann. Und glaubt man den riesigen Notizbuchständern im Handel, muss es sehr viele Besitzer geben. Das Notizbuch ist zu einem Statussymbol geworden, dieser Eindruck bleibt bestehen. Im Cafe wird es dezent neben dem I-Phone auf dem Tisch platziert, während man entspannt sein Getränk schlürft. So signalisiert es jedem, dass der Besitzer doch mehr zu sagen und zu schreiben hat, als 140 Twitter-Zeichen. Auch wenn das Notizbuch wieder in Mode ist, bleibt doch festzuhalten, dass es bei einigen nie aus der Mode geraten war. Einer der Klassiker des Notizbuchbenutzers, Georg Christoph Lichtenberg, hat es im 18. Jahrhundert mit seinen „Sudelbüchern“ vorgemacht. Durch drei Jahrzehnte hindurch hat er gut eineinhalbtausend Seiten gefüllt und damit einen Einblick in das geistige Inventar eines genialen Kopfes gewährt. Nun hat nicht jeder Notizbuchbesitzer die Möglichkeiten eines Lichtenbergs, aber der, der seine Möglichkeiten zu nutzen weiß und dabei sich und die Welt reflektiert, kann sich glücklich schätzen, denn diese Methode ist außerordentlich hilfreich für das Denken im Allgemeinen. Und das kann zumindest nicht schaden, auch bei Twitter nicht.

Das Skizzenbuch

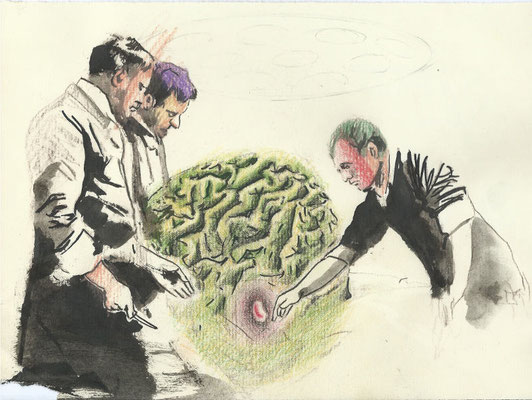

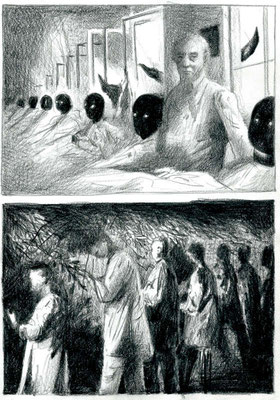

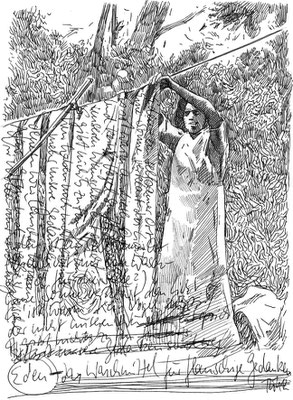

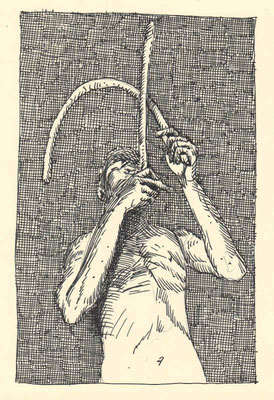

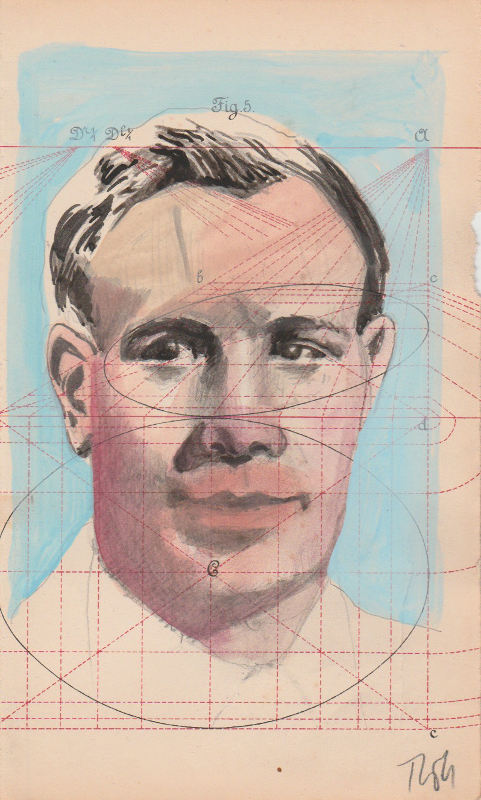

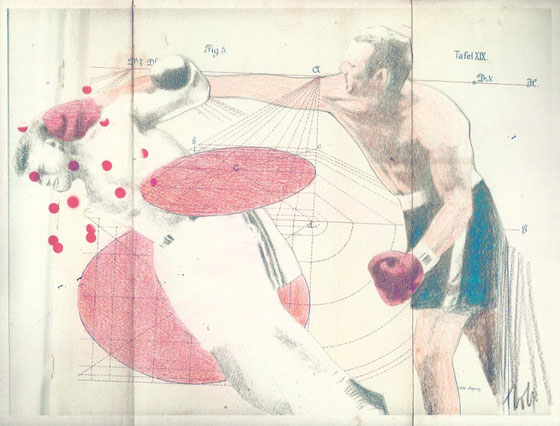

Was unterscheidet denn nun ein Skizzenbuch von einem Notizbuch? Eigentlich nichts! Jedenfalls für den, der darin skizziert und zeichnet. Er wird auch seine Notizen hinein schreiben. Dagegen weigern sich reine Notizbuchschreiber zu zeichnen, mit dem Argument, es einfach nicht zu können. Zwischen genial gut und genial schlecht zu zeichnen liegt aber ein erheblicher Spielraum, den jeder nutzen kann. Für das Zeichnen gilt eine ganz einfache Regel: Je mehr man zeichnet, umso besser gelingt es. Irgendwann macht es die Hand von ganz alleine und der Kopf schaut erstaunt zu. Bis es soweit ist, kritzelt man ein Büchlein nach dem anderen voll. Wenn dem Zeichner etwas vor Augen kommt oder durch den Kopf geht, hinein damit ins Buch. Vielleicht auch gerade, wenn kein Gedanke den Kopf besetzen will, ist es eine gute Lockerungsübung für künftige Gedanken und Ideen. „Im Palast unserer Erinnerung geht nichts verloren“, so sagte und dachte man in der Antike. Damals waren die Gedanken und Bilder durchaus noch überschaubar. So manch einer mag durch diesen Palast von Raum zu Raum gewandert sein und darin auch Erkenntnisse gewonnen haben. Dieser klar strukturierte Palast der antiken Gedankenwelt ist längst eingestürzt und unsere Erinnerungsbilder orientieren sich eher an der Chaos-Theorie. Die meisten, die zeichnend arbeiten, haben wohl verinnerlicht, dass der eigene Kopf kein „Palast der Erinnerung“ ist, sondern ein denkbar schlechter Aufbewahrungsort für die Flüchtigkeit eines Bildgedankens. Selbst im rätselhaftesten Strichegeknäuel lauert so etwas wie eine Idee, die einmal erdacht oder gesehen wurde. Und wenn dann, am besten vor Beginn der Ewigkeit, aus dem Liniengewirr noch eine ordentliche Arbeit wird, hat sich die Anschaffung eines Skizzenbuches schon gelohnt. Und wenn nicht, dann eben nicht. Als Wesentliches bleibt dem Zeichner ein neuer Blick auf die Dinge und das ist nicht das Schlechteste, was man lernen kann.

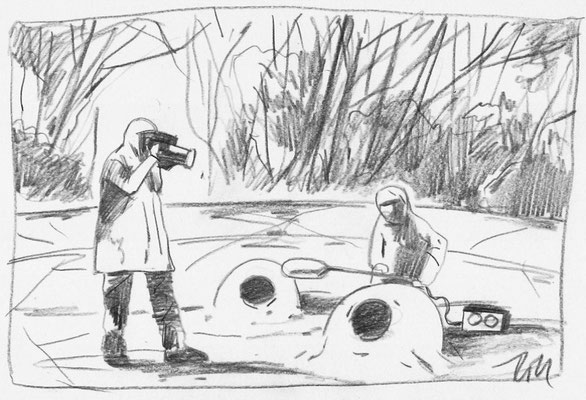

Lose Zettel sind auch nicht schlecht ... hier mein Lieblingszettel.

Text: Dieter Motzel 2011

Hurra, der Pizzamann ist da

Hurra, der Pizzamann ist da

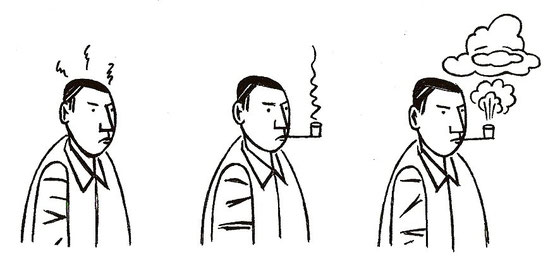

Da mühten sich die Drucktechniker jahrzehntelang, die Rasterungen von gedruckten Bildern möglichst unsichtbar zu machen, als es vor einigen Jahren wieder sehr populär wurde, mit gut sichtbaren Rasterpunkten und simulierten Farbverschiebungen zu arbeiten. Viele Grafiker und Illustratoren griffen ganz tief in die Retrokiste. Dem Pizzamann war das schnurzpiepe, und ungeachtet aller grafischen Moden, blickt er uns von seinem Pizzakarton immer ein wenig schräg an. Im Detail reizvoll ist er allemal, wie ich finde. Aber auch in diesem Fall kommt es sehr auf den Inhalt an.

Ok, Raster fanden auch bei mir den Weg in einige Arbeiten.

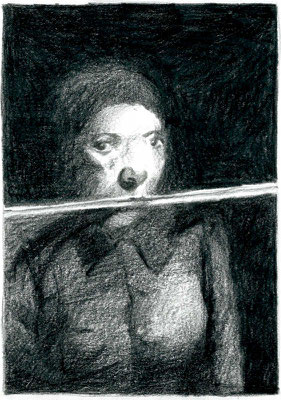

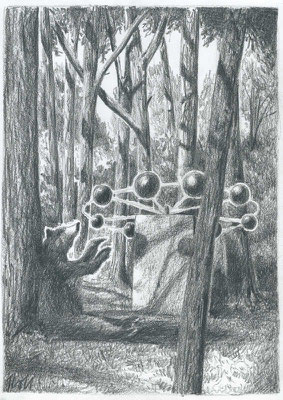

Kern - entsteht

Sporentraum

Illustratives - in Schräglage - Auswahl

Illustratives - gut durchmischt -Auswahl

haushundhirsch

haushundhirsch